Toute entreprise soumise à une concurrence dans une industrie donnée dispose d’une stratégie concurrentielle, explicite ou implicite, et son succès dépend d’une stratégie qui lui permet de se démarquer de ses concurrents. La fonction primaire de l’IE est d’aider à la formulation et à la mise en œuvre d’une stratégie de l’entreprise, l’objectif étant de placer cette dernière en harmonie avec son environnement.

1. Qu’est-ce que la stratégie ?

Le terme stratégie est devenu galvaudé, car employé à tort et à travers, signifiant ainsi différentes choses pour différentes personnes. L’une des confusions les plus fréquentes est celle entre stratégie et tactique. La stratégie prend en compte l’environnement de l’entreprise – aussi bien macro que concurrentiel – alors que la tactique s’intéresse exclusivement à une ou des situations sur le terrain. Autrement dit, la stratégie est systémique alors que la tactique est situationnelle. Une autre différence est qu’une stratégie, une fois conçue et mise en œuvre, ne peut pas être changée du jour au lendemain, alors qu’une tactique peut l’être. Lorsque le stratège chinois Sun Tzu dit, dans L’Art de la guerre, que le sommet de l’art de la guerre est de soumettre l’ennemi sans avoir à combattre, il ne parle pas de tactique mais de l’élaboration d’une stratégie à même de dissuader vos adversaires d’entreprendre une guerre contre vous.

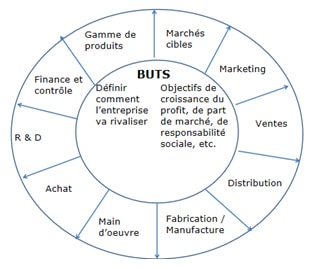

Que signifie le terme stratégie dans le monde des affaires ? La stratégie détermine le cadre et les ressources nécessaires aux différentes activités tactiques. En formulant une stratégie on précise ce que devraient être, d’une part les objectifs, et d’autres part les politiques nécessaires pour atteindre ces objectifs. Une stratégie concurrentielle est une combinaison des fins (buts)que poursuit l’entrepriseet des moyens (politiques)par lesquels elle cherche à y parvenir. Cela est schématisé par la roue de la stratégie concurrentielle de Porter (ci-dessous) :

Roue de la stratégie concurrentielle, adaptée de Competitive Strategy par M. Porter, Free Press : New York, 1998.

Dans le processus d’élaboration d’une stratégie, les décisions de gestion concernent toujours tout ou partie des aspects suivants :

•La portée des activités de l’entreprise. Il faut alors répondre aux questions suivantes :

Où allons-nous opérer ? (Territoire : pays, régions, etc.); Quels clients allons-nous cibler ? (Marchés et segments de marchés); Quels concurrents devons-nous éviter ? (Acteurs clés ayant la capacité d’influencer négativement vos activités); Sur quelles parties de la chaîne de valeur allons-nous mettre l’accent ? (Analyse de la chaîne de valeur pour en déterminer les meilleurs pôles de profit); Que ferons-nous nous-mêmes et que devrons-nous externaliser ? (Coopération versus concurrence : possibilités de collaboration avec d’autres entités de l’environnement concurrentiel pour mieux tirer parti des meilleures compétences disponibles sur le marché et pour minimiser les coûts).

•L’adéquation des activités de l’entreprise à son environnement. Il s’agit de trouver une stratégie qui crée un niveau d’ajustement souhaitable, de façon à pouvoir répondre aux besoins de la société, conformément à ses attentes, à ses normes et valeurs, en gardant un œil sur les évolutions technologiques et sociales majeures.

•L’adéquation des activités de l’entreprise à ses ressources. Cela exige de travailler selon ses moyens, tout en gagnant des clients et en générant des bénéfices ; l’entreprise doit disposer des ressources matérielles et humaines lui permettant de remplir sa mission – spécifiée dans l’énoncé de mission – tout en gagnant de l’argent.

•Les changements qu’implique la stratégie à l’échelle de l’entreprise. La réussite de la mise en œuvre d’une stratégie peut nécessiter des changements internes, et ceux-ci sont susceptibles d’être de nature complexe. D’où l’importance d’une analyse interne des processus dans l’entreprise, afin de pouvoir procéder à des réajustements, si nécessaire.

•L’allocation ou la réaffectation de ressources importantes de l’entreprise. Cela oblige à rechercher l’optimisation des ressources, en utilisant les actifs là où ils peuvent être maximisés. Cela fait partie, également, des objectifs de l’analyse interne.

•Les valeurs, les objectifs et les attentes de ceux qui influencent la stratégie. Cela suppose que les décideurs comprennent ce qui se passe et ont une idée claire de ce que l’entreprise doit faire maintenant et dans le futur. Là encore, l’analyse interne peut fournir les informations nécessaires.

•La trajectoire que l’entreprise doit prendre sur le long terme. Cela peut aller de cinq à vingt ans ou plus, en fonction de la nature des changements et de la concurrence affectant le secteur. Pour cela, des outils tels que l’analyse STEEP, l’analyse de scénario pour le futur (futurologie), etc. sont mis à contribution.

La caractéristique principale des stratégies gagnantes est qu’elles reposent sur l’originalité et l’unicité – être différent des concurrents d’une manière que les clients valorisent. Les économistes ont défini l’idée de cette différence comme faisant référence aux compétences distinctives de l’entreprise, c’est à dire les compétences qui la distinguent de ses concurrentes, ce qu’elle fait mieux que les autres. Ces compétences devraient ensuite être exploitées par le biais de stratégies clairement élaborées pour se procurer un avantage concurrentiel à la lumière des caractéristiques du marché et des forces et des faiblesses de l’entreprise.

L’essence de la stratégie est donc de faire les choses différemment des autres, de façon à se retrouver dans une position unique par le biais de compromis dans le choix des activités pour l’exécution de la stratégie.

2. Une stratégie gagnante présente toujours un caractère d’unicité

Le caractère d’unicité doit se traduire dans la valeur offerte au client et être apprécié par ce dernier. Il existe trois sources d’unicité : unicité basée sur la variété, unicité basée sur les besoins, unicité basée sur l’accès.

▪ Unicité basée sur la variété. – Elle permet d’offrir un nombre limité de produits/services à partir d’un ensemble plus vaste. Les activités sous-jacentes devraient être en adéquation avec ce choix et bien se combiner pour fournir la valeur de façon efficace et, si possible, à moindre coût. L’ensemble d’activités distinct choisi devrait faire la différence ; il constitue également un sous-segment des affaires possibles.

▪ Unicité basée sur les besoins. – Ici, on s’adresse à un sous-segment d’acheteurs potentiels. Par exemple, le fabricant de meubles IKEA s’adresse principalement aux jeunes qui n’ont pas beaucoup d’argent.

▪ Unicité basée sur l’accès. – Ici, on répond à la question : Comment offrir un service ou atteindre certains clients ? Par exemple, c’est le cas des cirques et cinémas mobiles qui ciblent des clients qui ont rarement accès aux types de service qu’ils offrent.

3. La notion de « compromis » pour renforcer le caractère d’unicité

Il ne suffit pas d’être unique. L’entreprise doit, également, être capable de défendre cette position d’unicité contre une convergence concurrentielle (lorsque tous les concurrents font la même chose). Ici, l’objectif est de faire en sorte que les concurrents ne puissent pas facilement et rapidement imiter la stratégie. Le choix des activités derrière la stratégie est très important pour réaliser ce caractère d’unicité durable. Les activités choisies devraient se renforcer mutuellement pour faire la différence, ce qui signifie qu’il y aura forcément des arbitrages pour le choix d’activités au détriment d’autres. Le caractère d’unicité nécessite donc des compromis. Ici, le terme compromis signifie un équilibre atteint entre deux caractéristiques souhaitables mais incompatibles. L’objectif est de rendre les compromis élevés afin que les concurrents ne puissent pas les imiter facilement. Outre l’avantage de coûts, les compromis peuvent également viser à placer l’entreprise dans une position favorable par rapport à des aspects tels que :

▪ l’image. – votre image peut dissuader les concurrents de faire la même chose que vous (exemple : Ferrari vs Volkswagen) ;

▪ la flexibilité des activités. – vos concurrents pourraient être dans des engagements contractuels qui les empêchent de faire la même chose que vous (exemple : Uber versus taxis) ;

▪les limites et contraintes du management. – avoir moins de contraintes et de limites permet au management de tirer parti des compétences des employés et concentrer tous ses efforts sur le secteur pour la quête d’unicité (situation d’Air France vis-à-vis du gouvernement et des syndicats français versus autres compagnies aériennes).

Puisque les activités choisies devraient se renforcer mutuellement pour faire la différence, elles doivent alors remplir des critères d’adéquation : elles doivent être cohérentes, avoir la capacité derenforcer les autres activités et être capables d’optimiser l’utilisation des ressources. La cohérence signifie qu’il doit y avoir une adéquation des activités choisies, d’une part entre elles, et d’autre part entre elles et les objectifs de l’entreprise. La capacité de renforcement renvoie à la possibilité pour les activités choisies de se renforcer mutuellement. Enfin, la capacité d’optimisation renvoie au fait que chaque activité choisie doit permettre d’optimiser les ressources et ainsi avoir un sens par rapport aux objectifs de l’entreprise. Par exemple, pourquoi une compagnie aérienne à bas coûts choisit-elle : De pas servir de repas à bord ?De ne vendre ses billets qu’en ligne ? De ne pas affecter de sièges ?Parce que tout cela va dans le sens de la différenciation par le coût !

Cependant, avant de pouvoir choisir une stratégie appropriée, il faut d’abord identifier le défi auquel l’entreprise fait face et ce qui peut la distinguer dans ce contexte. Cela implique d’analyser l’entreprise elle-même et l’environnement dans lequel elle opère. Selon Ben Gilad, on ne peut pas savoir avec certitude si une stratégie va réussir, mais on peut savoir quelle stratégie va échouer, parce qu’une stratégie concurrentielle robuste doit réussir trois tests decohérence : interne, externe et dynamique.

▪Cohérence interne. – Est-ce que les activités choisies sont cohérentes avec les ressources et compétences disponibles pour la stratégie d’ensemble de la compagnie ? Permettent-elles une optimisation des ressources ? Se renforcent-elles mutuellement ?

▪Cohérence externe. – La stratégie prend-elle en compte la trajectoire de l’évolution de l’industrie ?

▪Cohérence dynamique. – Est-ce que la stratégie permet à l’entreprise de faire exactement ce qui doit être fait ? Prend-elle en compte les manœuvres probables des concurrents ?

Ces tests de cohérence sont effectués à l’aune des résultats des analyses externe et interne qui constituent les préalables à l’élaboration d’une stratégie concurrentielle. L’analyse externe permet de connaître et de comprendre la structure de l’industrie et l’analyse interne permet d’identifier les sources potentielles d’avantage concurrentiel pour votre entreprise ainsi que les limites éventuelles à toute stratégie. Le processus associé au fait d’aider une entreprise à obtenir un avantage concurrentiel est la planification stratégique, qui peut être définie comme un effort systématique et discipliné visant à élaborer les spécifications de la stratégie d’une entreprise ainsi que l’attribution des responsabilités pour son exécution

Une stratégie concurrentielle n’est donc pas élaborée dans un vide, mais dans un contexte bien déterminé, celui de la dynamique du marché/de l’industrie. La compréhension de la structure de l’industrie doit donc être le point de départ de l’analyse stratégique. La structure de l’industrie change progressivement au fil du temps, mais les signaux ne sont pas faciles à repérer. C’est le rôle de l’intelligence économique d’aider à comprendre la structure de l’industrie et d’aider à détecter le plus tôt possible les signes de changement.

L’environnement opérationnel et le macroenvironnement déterminent également les limites externes à la stratégie que l’entreprise peut adopter.L’objectif d’une stratégie concurrentielle est de trouver une position dans l’industrie à partir de laquelle l’entreprise peut se défendre de la meilleure façon possible contre les forces concurrentielles ou les influencer en sa faveur. Une stratégie concurrentielle efficace entreprend, donc, des actions offensives et défensives afin de créer une position défendable contre les forces concurrentielles.

Par ailleurs, la dynamique du marché constitue également la base du processus entrepreneurial , qui est le processus de découverte des opportunités de marché. Il s’agit d’un processus par lequel les « informations et les attentes changent constamment, et où l’erreur, l’ignorance et/ou la chance permet aux personnes alertes ou à leurs entreprises de profiter du déséquilibre du marché. Sans erreur ou ignorance de la part de certains acteurs du marché, et sans informations disponiblesde façon inégalepour les différents individus, toute quête de stratégie rentable serait futile. Cette possibilité d’erreur ou d’ignorance constitue donc un risque pour l’entreprise. En général, les entreprises font face à trois types de risque: le risque financier, le risque opérationnel et le risque stratégique. Les deux premiers types de risque ont, certes, le potentiel de réduire de façon significative la capacité des managers à mettre en œuvre une stratégie, mais ils leur sont familiers.Le risque financier traite du risque que les marchés financiers, les taux de change et les défauts de paiements de débiteurs font peser sur le flux de trésorerie et le bilan de l’entreprise. C’est certainement le plus familier des risques, et la responsabilité de sa gestion incombe à un service clairement identifié, en l’occurrence celui en charge des finances.Le risque opérationnelest celui qui provient des opérations, et sa gestion revient également à un service bien déterminé, avec certes des appellations variées : direction de l’exploitation, direction technique, etc. Le risque stratégique – que Ben Gilad appelle également risque de dissonance industrielle – est le risque que la stratégie même de l’entreprise soit en déphasage avec les conditions du marché. Ce risque provient du monde externe, où plusieurs forces externes telles que les facteurs concurrentiels, technologiques, macroéconomiques à l’échelle aussi bien nationale que mondiale, ainsi que les déterminants de la demande et de l’offre jouent pour ou contre la stratégie de l’entreprise. Le risque stratégique, contrairement aux risques financier et opérationnel, peut non seulement remettre en cause la stratégie de l’entreprise, voire sa survie même, mais est également plus difficile à gérer, car son identification et sa gestion à la fois sont l’affaire de tous et n’incombent à personne. En toute rigueur, sa gestion est de la responsabilité du management, mais empêtré dans les détails de la gestion quotidienne, ce dernier n’a pas de temps à consacrer à la surveillance de l’environnement. Les politiques financières en vigueur et les garde-fous pour la sécurisation des opérations ne sont d’aucune utilité face au risque de dissonance industrielle, car les hypothèses sur l’orientation future de l’industrie, qui sont à la base de la dissonance industrielle, traversent toutes les fonctions. Ces hypothèses sont à la base de la stratégie d’ensemble d’une entreprise, et ainsi inondent ses politiques financière ou opérationnelle. Lorsque la stratégie d’une entreprise ne correspond plus à la réalité actuelle ou émergente de l’industrie et du marché dans lequel elle opère, alors le risque se pose en termes plutôt stratégiques que fonctionnels, et nécessite un réajustement de la stratégie d’ensemble de l’entreprise. Étant donné que la stratégie est, certes, une vision dominante, mais ne se concrétise que par un schéma de politiques et de procédures fonctionnelles, de nombreux ajustements au niveau fonctionnel peuvent s’avérer nécessaires en cas de changements majeurs dans l’environnement de l’entreprise. Par exemple, les activités et les politiques de marketing, de ressources humaines, de production et de vente peuvent nécessiter des changements en réponse à une modification des préférences des acheteurs. De même, les politiques d’achat, de fabrication, de logistique et de vente peuvent nécessiter un réajustement en réaction ou en prévision d’un changement important dans la structure de la chaîne d’approvisionnement.

Ce sont toutes ces raisons qui placent l’intelligence économiqueau service et au cœur de la stratégie d’entreprise. Ainsi, de plus en plus d’entreprises font recours à l’IE, au service d’abord du management, ensuite de toutes les fonctions de l’entreprise. Elle est souvent gérée par une entité autonome ou logée au sein d’un département qui affronte directement la concurrence (marketing, R&D, planification, etc.), mais toujours avec le soutien du management pour bénéficier de son autorité.

4. Stratégie concurrentielle versus. Efficacité opérationnelle

La stratégie ne doit pas être confondue avec l’efficacité opérationnelle qui permet d’être meilleur dans l’exécution d’un processus donné. L’efficacité opérationnelle dépend des ressources allouées et de la technologie disponible. L’allocation des ressources dépend de ce qu’on a choisi de faire. Par exemple, prenons les compagnies A et B. Si B veut offrir aux clients une meilleure valeur ou plus de fonctionnalités que A, elle doit allouer plus de ressources pour cela et diminuer des ressources d’autres activités fonctionnelles. Si A utilise moins de ressources que B pour produire de la valeur pour les clients et que B augmente ses dépenses pour produire de la valeur pour les mêmes clients, les situations possibles sont les suivantes :

– A et B produisent la même valeur, ensuite B disparaît parce qu’étant globalement moins efficace et moins efficient ;

– B fournit une meilleure valeur et attire ainsi les clients et pourrait créer des problèmes à A.

Malheureusement, ces postures de rattrapage sont souvent assimilées à de la stratégie, alors qu’il ne s’agit que d’investissements dans l’efficacité opérationnelle. Toute entreprise pouvant trouver les ressources financières nécessaires peut investir dans l’efficacité opérationnelle. La course à l’efficacité opérationnelle aboutit à ce que M. Porter appelle convergence concurrentielle (Porter, Competitive Strategy, 1998), dans laquelle toutes les entreprises essaient de faire ou font la même chose que les meilleures parmi elles, et où les suiveurs finissent toujours par rattraper les leaders. Dans ce cas, les entreprises qui s’en tirent le mieux sont celles qui, dans leur fonctionnement global, font preuve de plus d’efficacité et d’efficience. Ici, l’efficacité renvoie à la capacité à générer une volonté d’achat de la part des clients (marketing et ventes), et l’efficience renvoie à la capacité à réduire les coûts (frais généraux et de processus de production). L’efficacité opérationnelle ne peut pas remplacer la stratégie.